publié le 23/10/2025 Par Olivier Berruyer

Impôts records, services publics en déroute : le contraste choque et nourrit un récit bien rodé - celui d'un État dépensier, gangrené par le gâchis et la paresse de ses agents. Et s'il s'agissait d'un écran de fumée ? Derrière la rengaine du « gaspillage de l'argent public », nous vous proposons une plongée dans la réalité des dépenses de l'État et de la Sécurité sociale. À rebours des idées reçues, vous découvrirez que la France ne « jette » pas son argent par les fenêtres : elle l'emploie massivement à soigner, éduquer et protéger la population. Vous verrez aussi comment des choix politiques - baisse d'impôts pour les uns, austérité pour les autres - ont progressivement asphyxié nos services publics. Une enquête décapante qui vous fera regarder la dépense publique d'un œil neuf - loin des clichés.

1- Idée fausse : « Les dépenses publiques explosent car on engraisse des fonctionnaires inutiles »

2- Idée fausse : « Les services publics nous coûtent un pognon de dingue et son pourtant très mal gérés »

Conclusion

Parmi les sujets qui fâchent en France, la dépense publique occupe une place de choix. Où va vraiment notre argent ? Que fait l'État de nos impôts ? Et comment se fait-il que les services publics se dégradent alors que la France est l'un des pays les plus taxés au monde ? La rhétorique dominante sert toujours le même refrain : le « gaspillage ». On nous rabâche que « la France vit au-dessus de ses moyens », que « l'État est en faillite »... Des rengaines utiles pour détourner l'attention des vrais enjeux. En réalité, ces prétendues certitudes n'ont qu'un but : rendre impensable toute alternative politique en faisant croire qu'il n'y aurait pas d'autre choix que de tailler dans les dépenses publiques.

Dans cette analyse, Élucid passe au crible les fausses certitudes du discours dominant pour déconstruire les idées reçues qui saturent le débat public. Ces dogmes, martelés jour après jour par les grands médias, visent précisément à rendre impensables les alternatives politiques et à nous dissuader d'explorer d'autres voies - pourtant bien plus avantageuses pour la majorité des citoyens.

Idée reçue n° 1 : « Les dépenses publiques explosent car on engraisse des fonctionnaires inutiles »

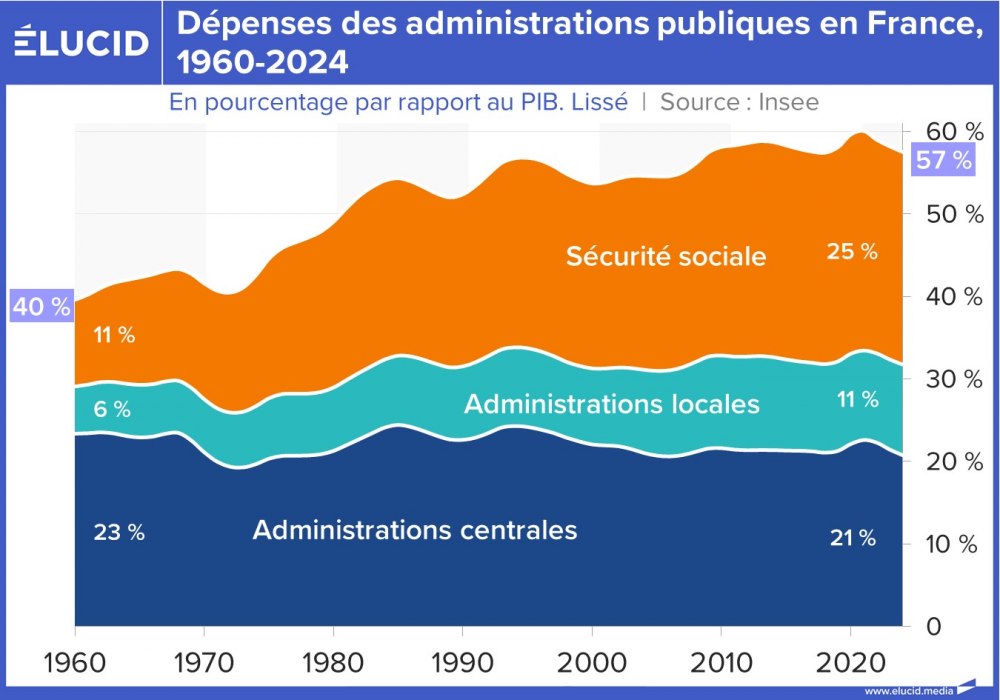

Première idée reçue, donc : les dépenses publiques exploseraient sous le poids de « dépenses inutiles » et de la gabegie d'un État obèse qui engraisserait des armées de fonctionnaires payés à ne rien faire. En réalité, l'argent public finance trois grands types d'administrations publiques :

- l'État (éducation, police, justice, armée...) ;

- les collectivités locales (régions, départements, communes...) ;

- la Sécurité sociale (retraites, santé, chômage, etc.) ainsi que les hôpitaux publics.

https

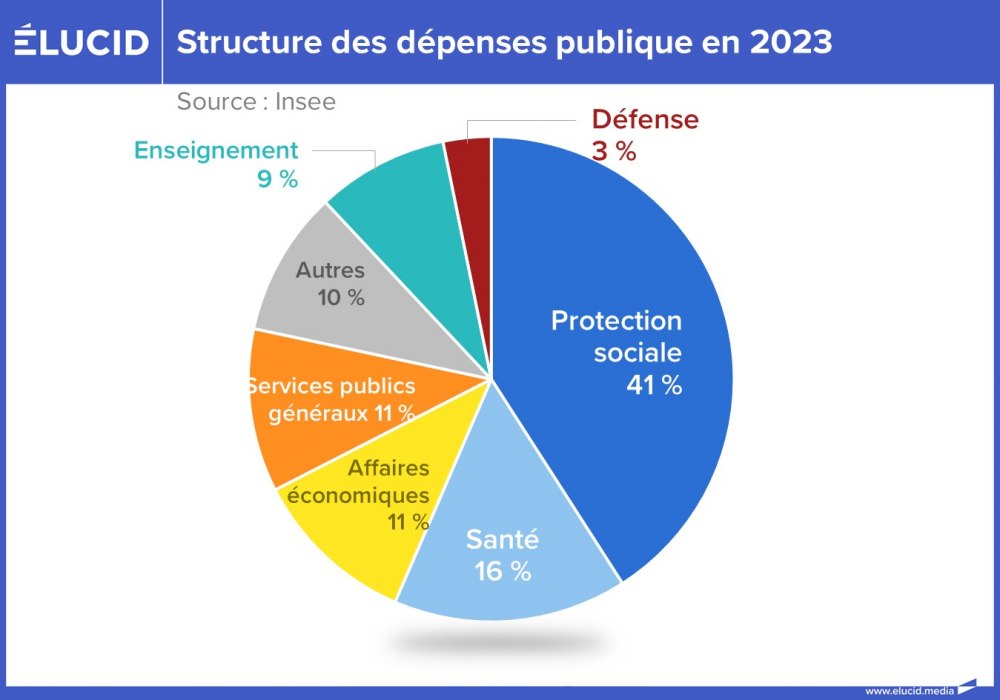

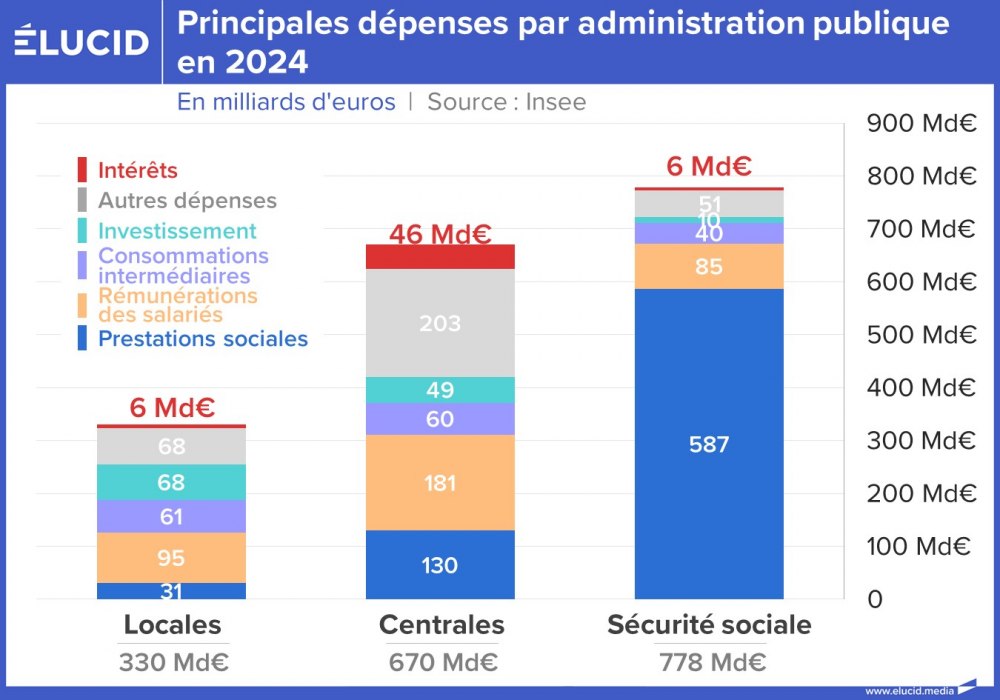

httpsOr, derrière le terme global de « dépenses publiques » se cachent des réalités très diverses. La protection sociale - c'est-à-dire les pensions de retraite, les indemnités maladie, les remboursements de soins, les allocations chômage, etc. - représente à elle seule environ 41 % de la dépense publique. La santé (principalement les hôpitaux) en constitue encore 16 %.

Ainsi, près de 60 % de nos dépenses publiques servent à financer la protection sociale et le fonctionnement des hôpitaux. Les autres postes de dépenses comprennent l'éducation, la sécurité, la défense, les infrastructures, le service de la dette ou encore les aides économiques.

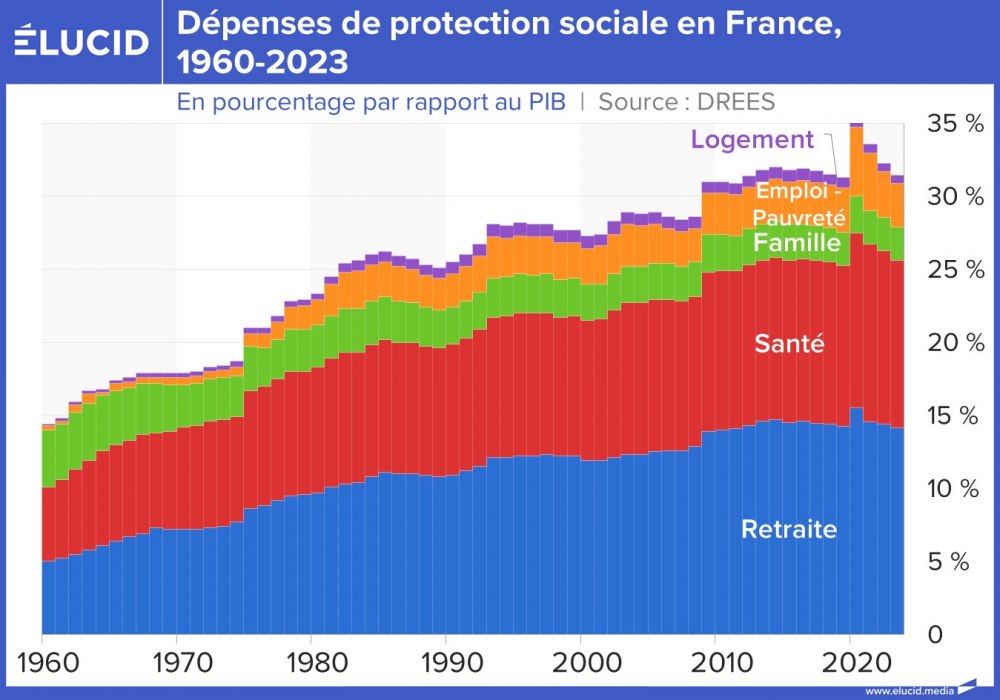

En ce qui concerne spécifiquement les dépenses de protection sociale - donc l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, l'assurance chômage, les allocations familiales et les allocations sociales - environ 80 % concernent uniquement les dépenses de retraite et de santé. Les autres prestations, souvent stigmatisées sous le terme d'« assistanat », forment une part bien plus modeste du total.

En réalité, loin des fantasmes de gabegie bureaucratique, l'État-providence français consacre surtout ses ressources à payer des pensions de retraite, des soins de santé, des médicaments, des indemnités de chômage, etc., donc des services ou prestations dont nous bénéficions tous au cours de la vie.

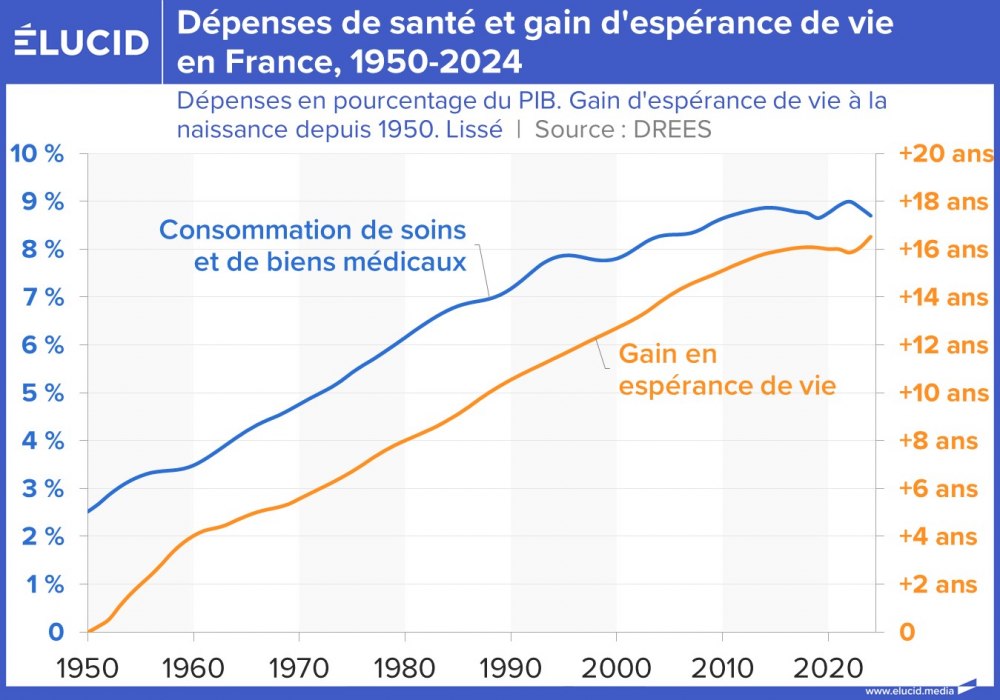

Et investir autant dans le social a porté ses fruits : c'est grâce à cela que la France affiche l'un des meilleurs taux de mortalité évitable au monde et une espérance de vie sur le podium européen. Notre niveau élevé de dépense publique s'explique donc d'abord par un choix de société : celui de mieux soigner et de mieux protéger la population, en consacrant une grande part de la richesse nationale à la santé et aux retraites plutôt qu'à d'autres usages.

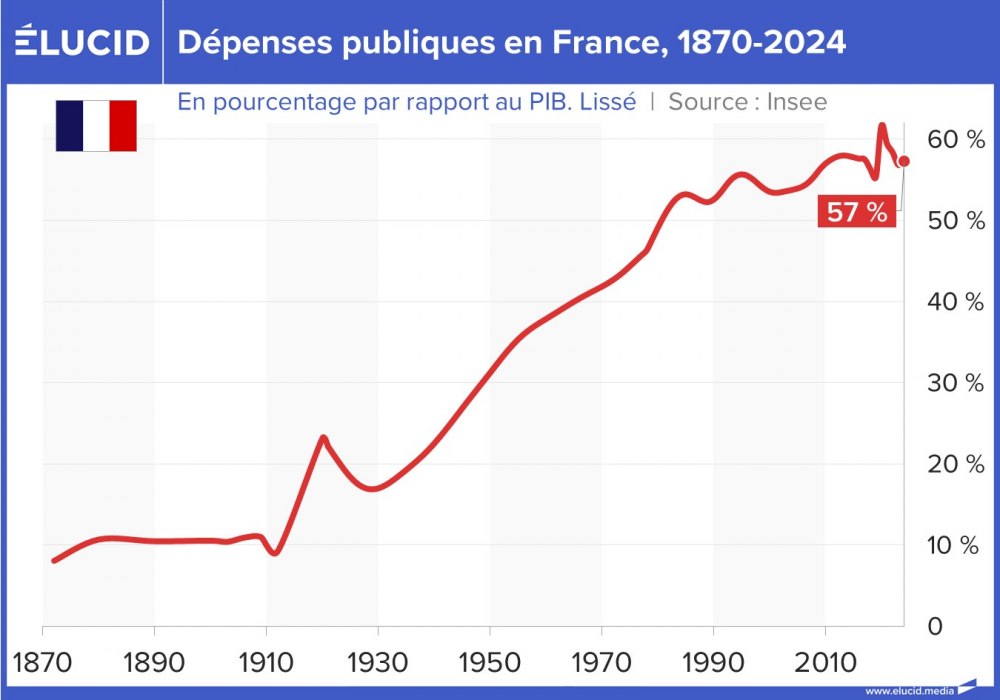

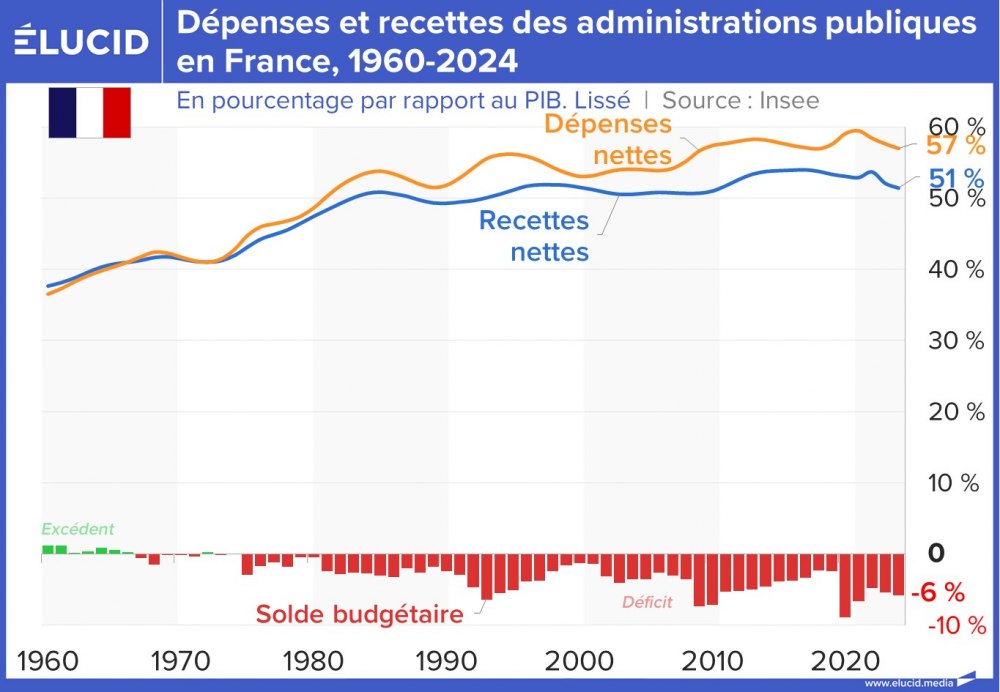

Pourtant, il est vrai que la dépense publique augmente continuellement depuis des décennies. En 2024, elle atteignait 57 % du PIB (autant qu'en 2023), alors qu'elle était d'à peine 10 % du PIB au début du XXe siècle. Faut-il y voir le signe d'un gaspillage incontrôlé ? Non, et l'histoire de ces dépenses le démontre.

Au cours des Trente Glorieuses, l'extension de la protection sociale a accompagné - et même favorisé - le formidable essor économique du pays. En créant les retraites par répartition, en généralisant l'accès aux soins et en allongeant la scolarité, la France a non seulement amélioré le bien-être de sa population, mais a aussi stimulé la consommation de masse et la croissance. Ces dépenses sociales de l'État-providence ont permis de libérer les actifs de charges autrefois insurmontables (prendre en charge seuls leurs aînés âgés, payer l'école ou des soins coûteux...) et ont dopé la prospérité générale.

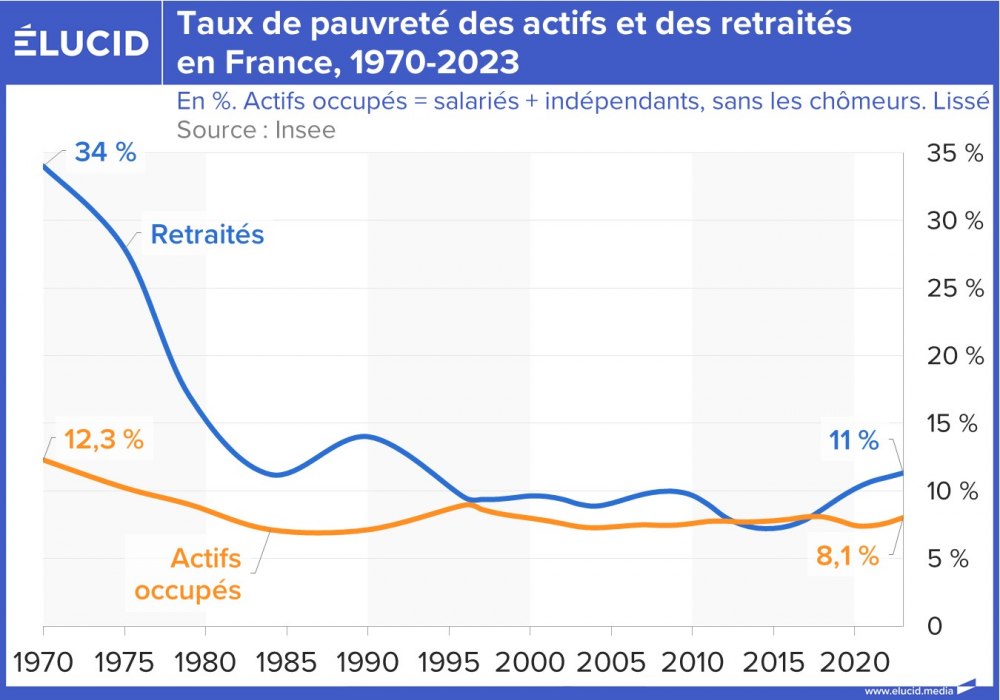

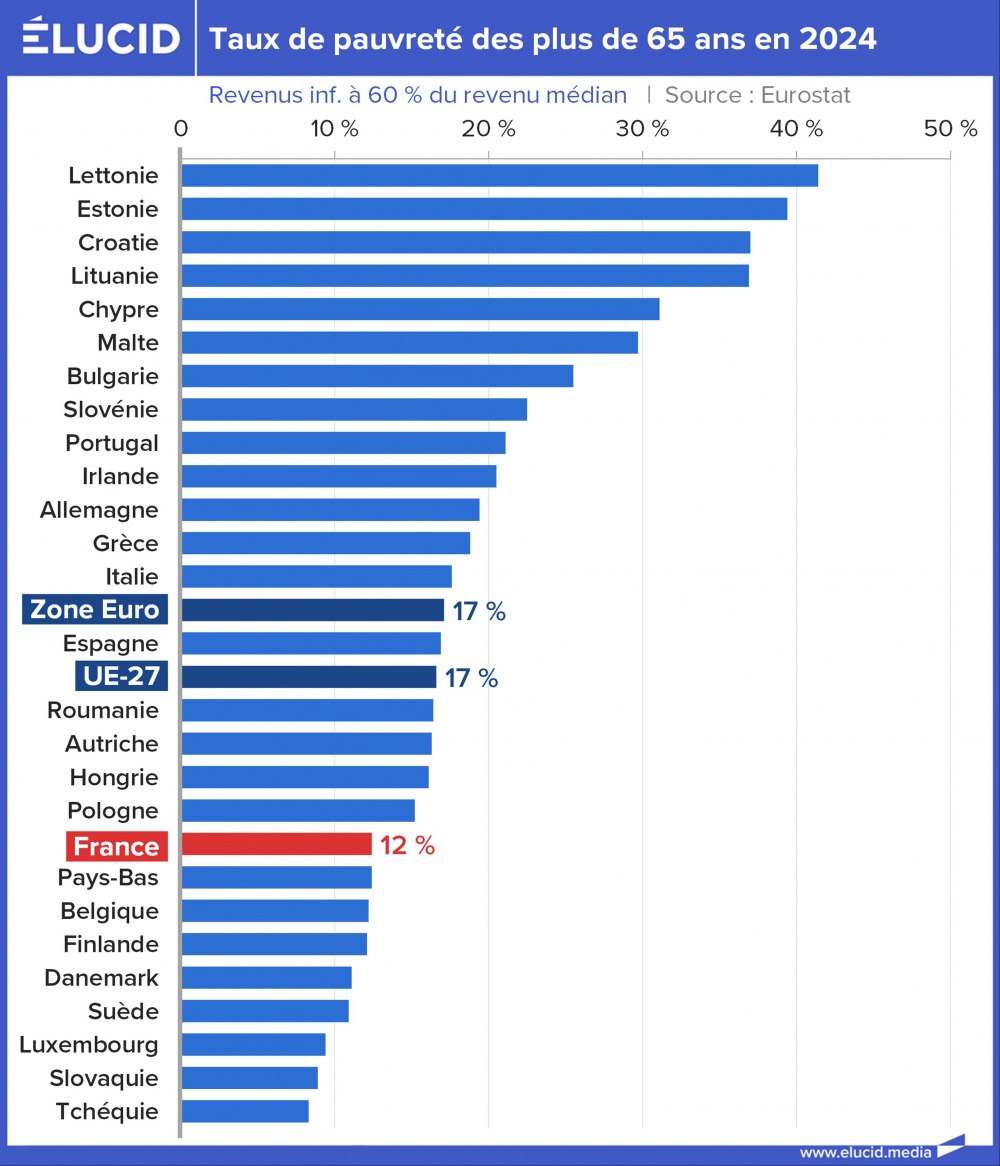

Après la guerre, la France a fait le choix de sortir les personnes âgées de la misère. Le taux de pauvreté des retraités est ainsi passé d'environ 45 % en 1970 à seulement 11 % aujourd'hui. Cela s'est accompagné d'une hausse logique des dépenses de retraite, mais c'était le prix à payer pour que nous vivions tous dignement à la retraite. C'est une avancée sociale majeure, qui a hélas été remise en cause récemment, ce taux étant reparti à la hausse sous la présidence Macron.

Autrement dit, si la France affiche l'un des plus hauts niveaux de dépenses publiques, elle compte en retour l'un des plus bas taux de retraités pauvres en Europe. Curieusement, ce succès français est rarement mis en avant par les responsables politiques et les médias dominants.

De même, l'espérance de vie a bondi d'environ 15 ans depuis 1950, grâce aux progrès de la médecine et à la généralisation de l'accès aux soins.

Forcément, une population qui vit plus longtemps et en meilleure santé coûte davantage en retraites et en soins ; c'est bien plus un énorme succès collectif qu'un problème.

La principale raison de la hausse des dépenses publiques depuis 80 ans tient donc avant tout au progrès économique et social de la France jusqu'aux années 1990 : c'est ce développement qui a permis de bâtir un système de retraite digne et d'améliorer considérablement la santé de la population.

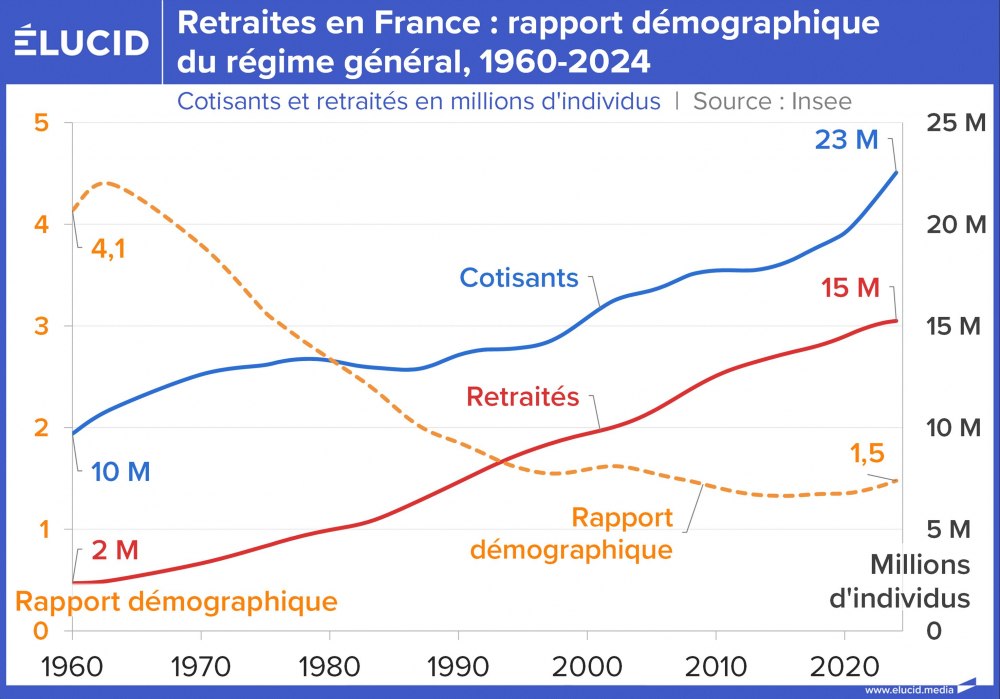

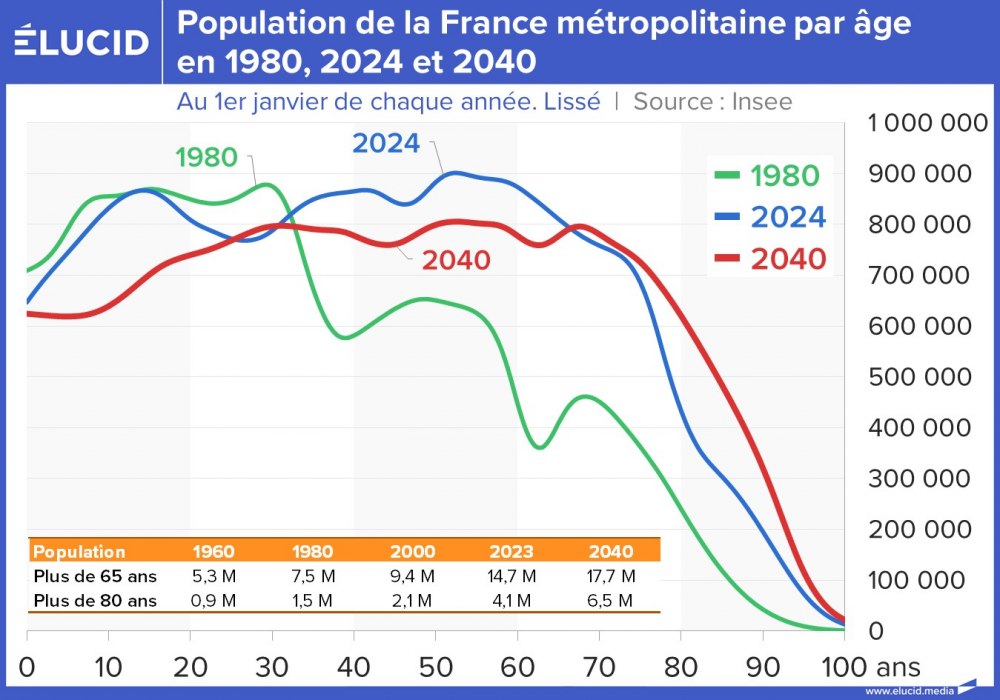

Outre l'essor économique, la seconde grande explication de la hausse des dépenses, c'est bien sûr le vieillissement de la population. Depuis la fin des années 1990, le déséquilibre démographique pèse de plus en plus lourd : le ratio entre cotisants actifs et retraités est tombé d'environ 4 pour 1 à 1,5 pour 1 en à peine soixante ans, doublant la charge supportée par chaque actif (qui, ne l'oublions pas, deviendra lui-même retraité plus tard).

Ce choc démographique va se poursuivre et s'amplifier dans les années à venir, sous l'effet combiné de l'allongement de l'espérance de vie - rendu possible par le système de santé mis en place après-guerre - et du vieillissement des générations nombreuses du baby-boom. Par exemple, la population des plus de 80 ans va augmenter de moitié d'ici 15 ans.

Faute d'anticipation de la part de nos dirigeants, toujours incapables de penser à long terme, cette transition démographique va soulever d'importants défis de financement, notamment pour la prise en charge de la dépendance. Plutôt que d'y voir un soi-disant « gaspillage », il faudrait au contraire réfléchir à de nouveaux modes de financement solidaires : ce sont précisément ces dépenses qui permettent à la France de disposer de l'une des meilleures protections sociales du monde.

En résumé, oui, la dépense publique a fortement augmenté, mais essentiellement pour deux bonnes raisons :

- la France est sortie du sous-développement en se dotant d'un système de protection sociale universel assurant la santé et la retraite de sa population - ce qui a transformé positivement la société ;

- la population vieillit, ce qui entraîne mécaniquement plus de dépenses de santé et de retraite.

Ainsi, loin d'« engraisser des fonctionnaires inutiles », nos dépenses publiques servent avant tout à financer des services utiles à tous - nos retraites, nos soins de santé, notre éducation - qui ont considérablement amélioré la vie des citoyens. Si l'on rapporte le niveau des cotisations sociales à ce que chacun en retire au cours de sa vie, le système social français est efficace et loin d'être ruineux : il mutualise les risques et les périodes de la vie, ce qui bénéficie in fine à presque tout le monde.

Idée reçue n° 2 : « Les services publics nous coûtent un pognon de dingue et sont pourtant très mal gérés »

On entend souvent dire que les services publics français coûtent « un pognon de dingue » pour un résultat médiocre, et que notre dépense publique serait hors de contrôle. La France, martèle-t-on, aurait « trop de dépenses et trop d'impôts » ; elle ferait figure de mauvaise élève absolue, en Europe voire dans le monde. Ces affirmations, ressassées à longueur de journée, alimentent un récit toxique : celui d'un État dispendieux et mal géré, miné par le gaspillage et l'oisiveté de ses agents, dont il faudrait réduire drastiquement la voilure. C'est la grande illusion de la gabegie française : un mythe bien utile pour justifier des coupes budgétaires et des privatisations, alors que nos difficultés actuelles viennent en réalité d'ailleurs.

Source : Europe 1

Il est vrai que nombre de services publics sont aujourd'hui en déliquescence - hôpitaux saturés, écoles sans professeurs, tribunaux engorgés... Chacun peut en constater les effets au quotidien. Et ces dysfonctionnements ne produiront leurs conséquences les plus graves que dans quelques années (baisse de la productivité, affaiblissement du lien social, recul de l'espérance de vie en bonne santé...).

Dans le même temps, les impôts en France figurent parmi les plus élevés du monde. La conclusion semble couler de source pour beaucoup : « on paie toujours plus pour avoir toujours moins ». Dès lors, il y aurait forcément une mauvaise gestion de l'État : une fonction publique trop chère et inefficace qui organiserait une gabegie où l'on paie trop d'impôts pour un service dégradé. Certains s'étonnent même que, si les emplois publics sont si prétendument « privilégiés », on ait autant de mal à recruter des enseignants ou des infirmières pour remplacer les départs à la retraite...

Selon cette logique simpliste, la solution serait de tout confier au secteur privé - comme si le privé gérait toujours tout mieux. Pourtant, l'expérience contredit radicalement ce dogme. Il suffit de regarder la couverture du réseau mobile dans les campagnes, délaissées car peu rentables pour les opérateurs privés, ou de se souvenir du scandale des cabinets de conseil McKinsey grassement rémunérés par l'État pour des résultats plus que discutables. Le raisonnement manichéen « public = gabegie, privé = efficacité » est faux, même s'il est complaisamment relayé par des médias détenus par de grandes fortunes privées.

En réalité, si nos services publics se dégradent, ce n'est pas par mauvaise gestion - c'est par manque de moyens financiers, conséquence directe de choix politiques.

Par exemple, dans les années 1960, quand il y avait 4 cotisants pour 1 retraité (et des retraités qui vivaient moins longtemps), le total des pensions restait modéré. Avec le vieillissement, la part des dépenses de protection sociale a explosé, et les impôts ont continué d'augmenter. À partir des années 1980, les gouvernements ont cherché à freiner cette hausse des impôts pour des raisons électorales, tout en contenant l'évolution des autres dépenses publiques. Le « gâteau » des recettes fiscales a cessé de grandir aussi vite que les besoins de protection sociale, et il a fallu réduire la part allouée aux autres missions de l'État.

Pire, pour satisfaire les besoins de leur électorat (de plus en plus âgé) sans augmenter les impôts, les dirigeants néolibéraux ont financé une partie des dépenses à crédit, creusant ainsi la dette publique.

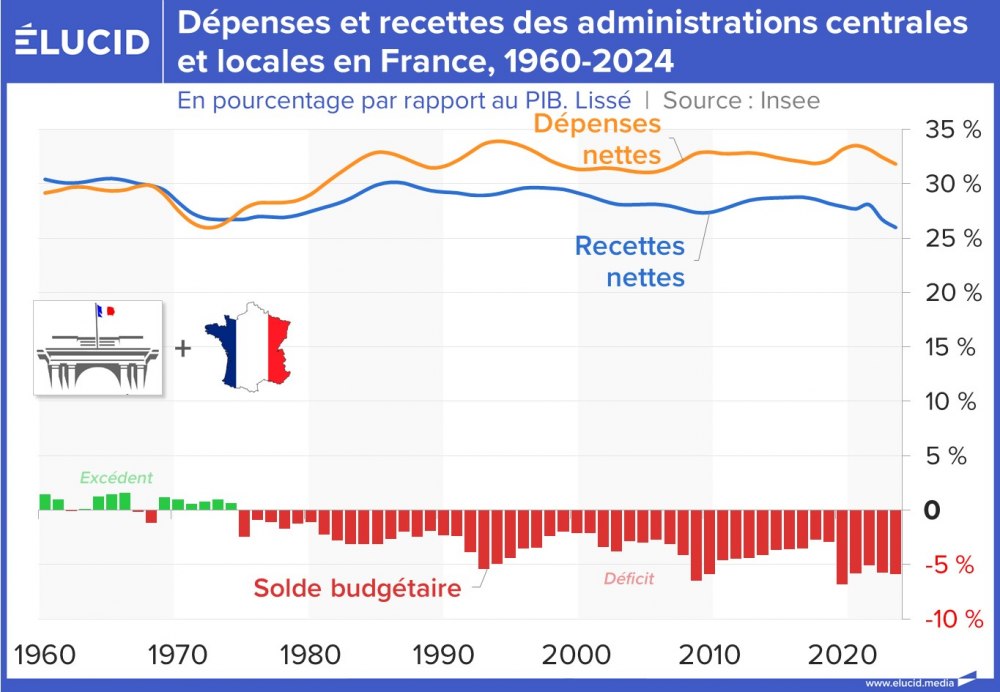

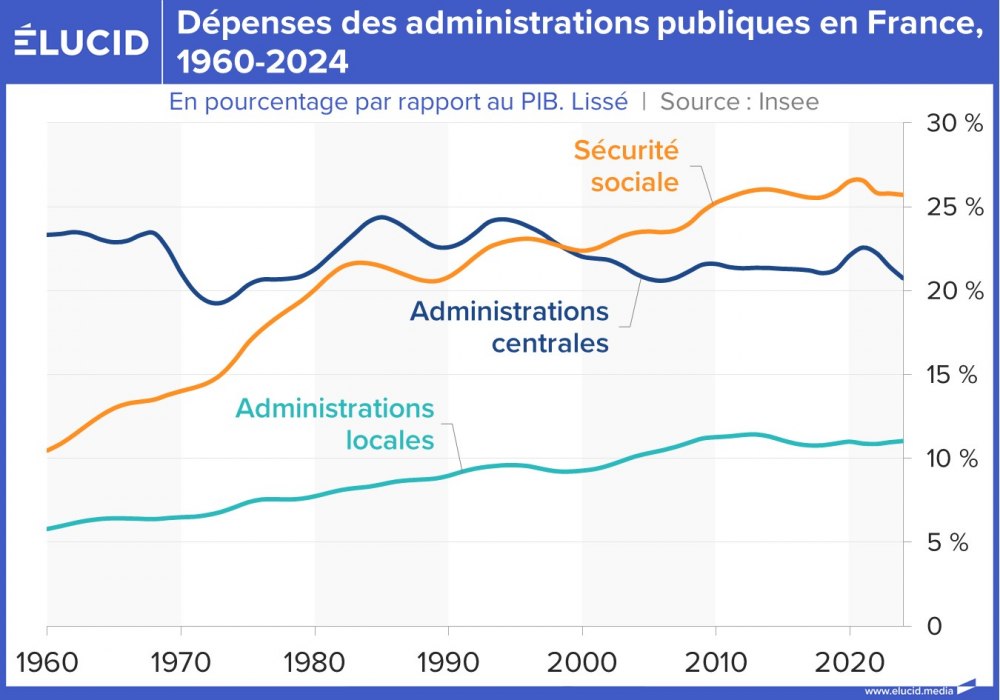

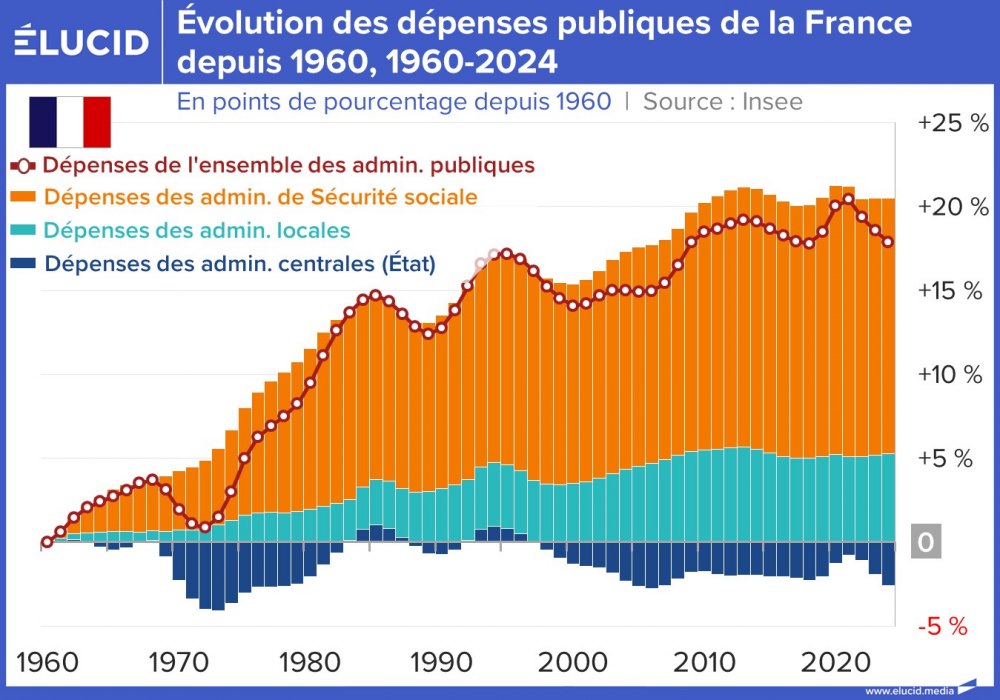

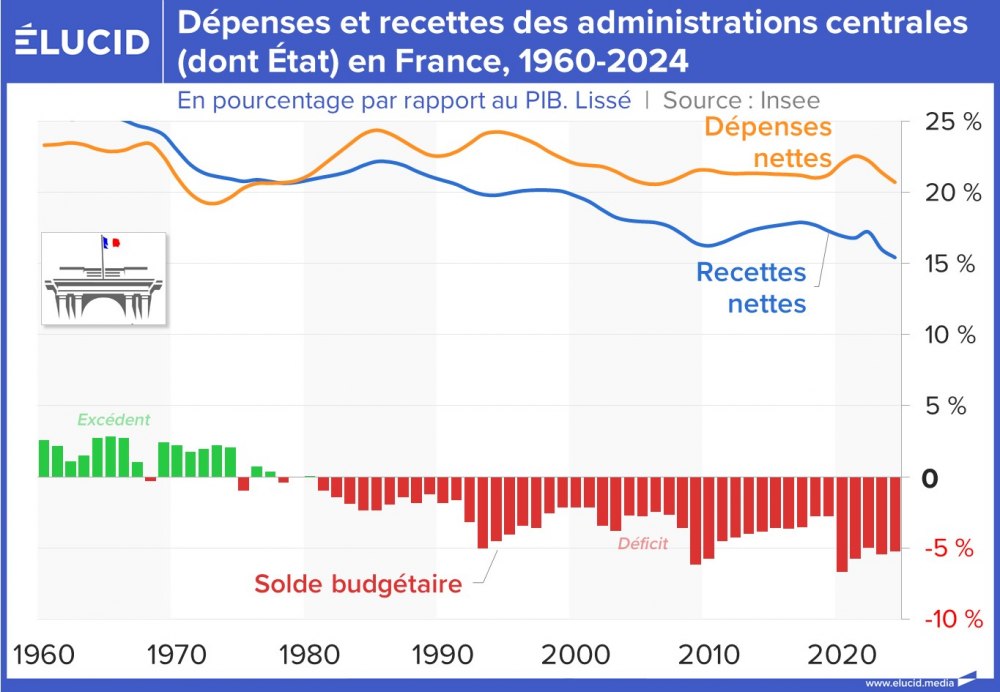

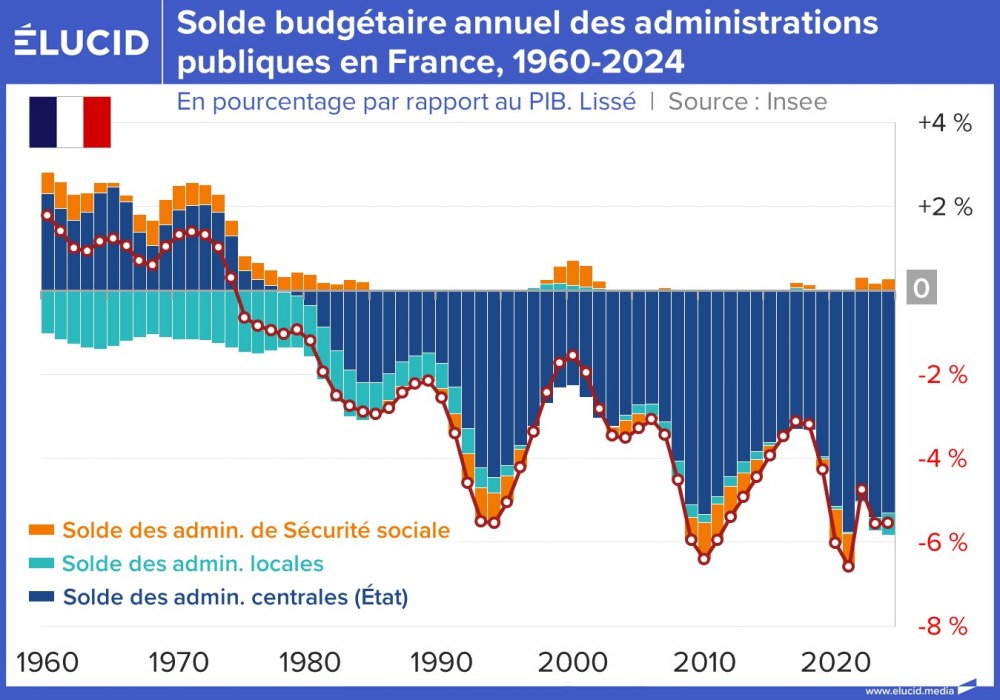

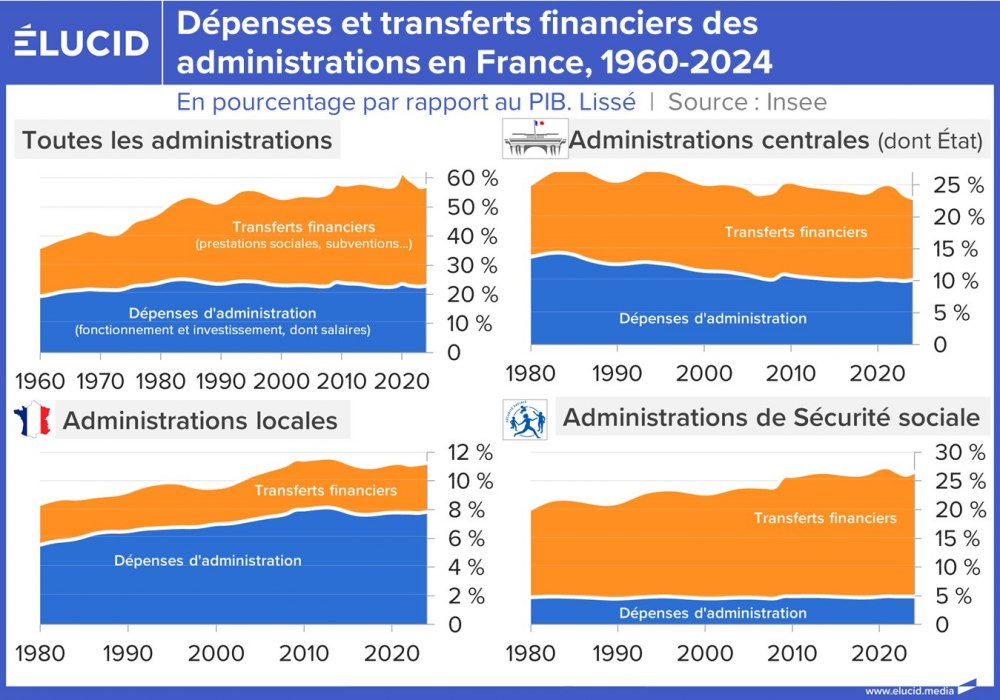

Depuis 1960, la hausse des dépenses publiques provient presque entièrement de l'explosion des dépenses de Sécurité sociale. Les dépenses des administrations centrales et locales, elles, ont très peu évolué depuis 1960 ; elles restent aujourd'hui proches de leur niveau du milieu des années 1980.

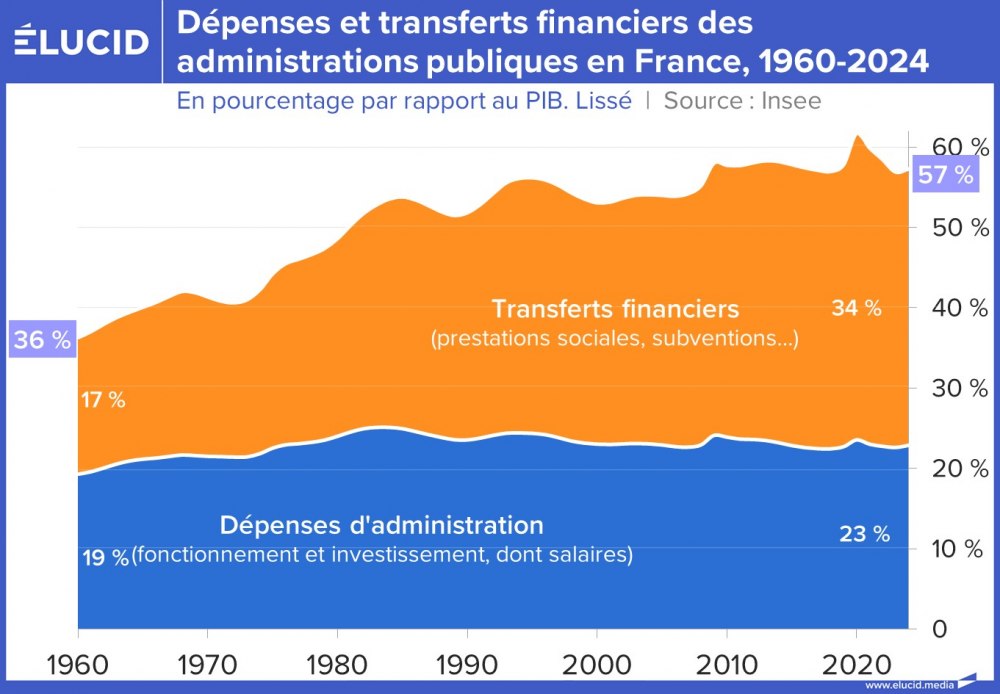

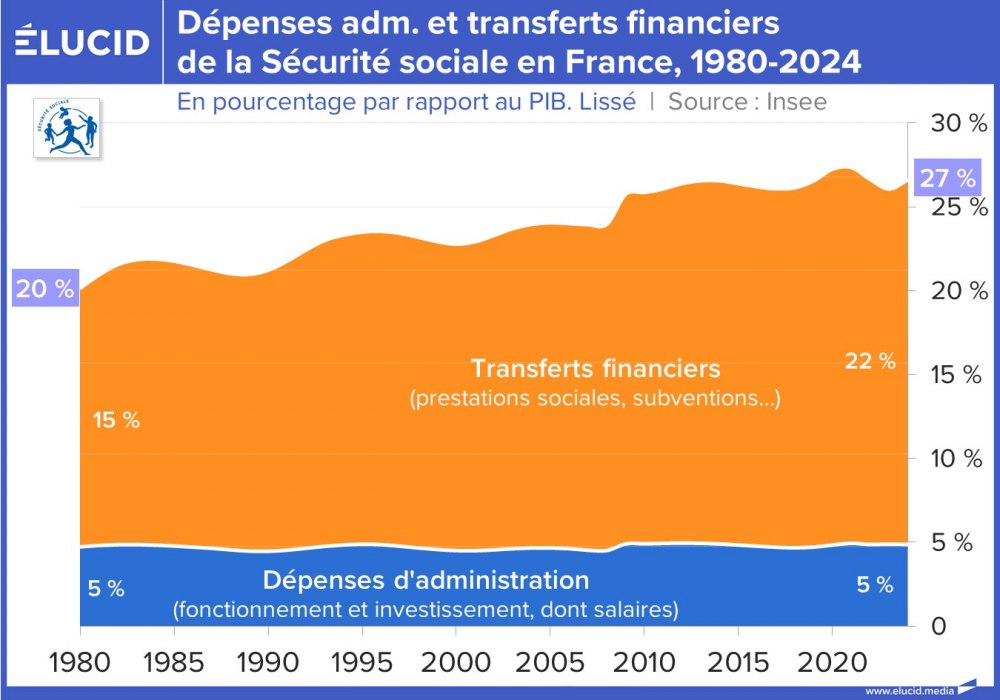

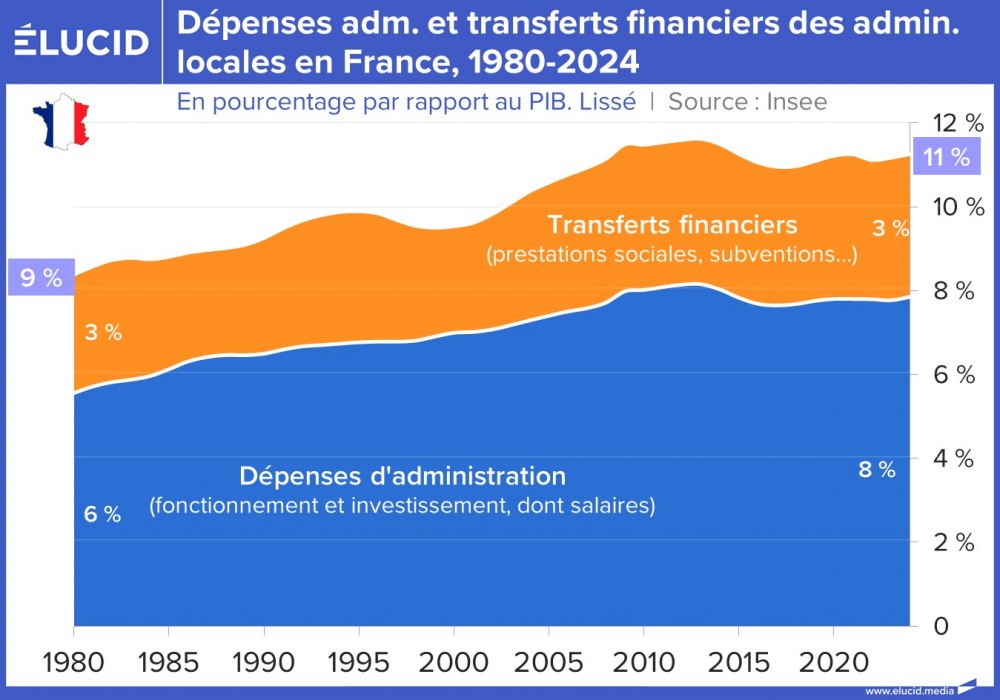

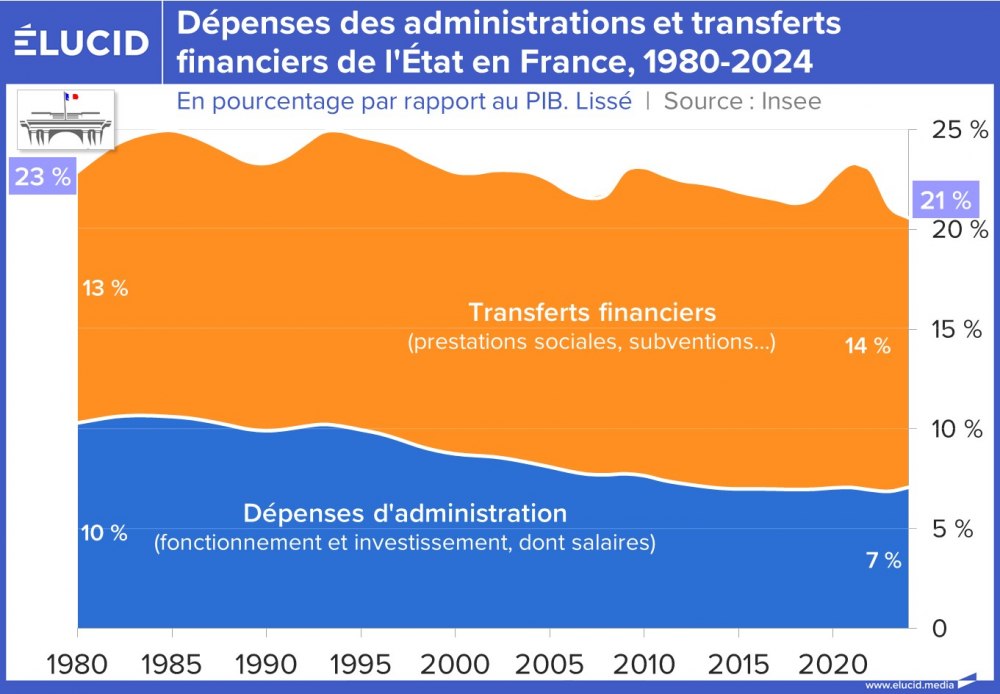

Mais pour bien comprendre la situation déplorable des services publics, il faut distinguer deux grands types de dépenses publiques :

- Les transferts financiers, qui correspondent à une simple redistribution immédiate des impôts récoltés. Ce sont en quelque sorte des « chèques » versés par les administrations sans contrepartie directe : pensions de retraite, remboursements de soins, indemnités de chômage, allocations logement ou énergie, subventions aux entreprises, etc. ;

- Les dépenses d'administration, qui correspondent à des dépenses de fonctionnement des services publics (rémunération des fonctionnaires, achats de matériel...) et à l'investissement public (construction de routes, d'hôpitaux, d'écoles...). C'est généralement à ces dépenses d'administration - parfois qualifiées de « dépenses bureaucratiques » - que les citoyens pensent quand ils évoquent « les dépenses publiques », « l'administration » ou la « bureaucratie ».

Nous avons ici réalisé pour cet article une analyse approfondie qui permet de scinder les dépenses publiques en ces deux grands types. Au final, au niveau de l'ensemble des administrations publiques, il apparaît que les dépenses d'administration sont restées parfaitement stables depuis un demi-siècle : en 2024, elles représentaient 23 % du PIB - exactement le même niveau qu'en 1975.

Autrement dit, le « train de vie » de l'État et des collectivités n'a pas explosé : ce qui a explosé, ce sont les transferts sociaux, qui - eux - retournent en grande partie dans la poche des citoyens contribuables (retraités, malades, familles, chômeurs, etc.).

S'indigner du montant des impôts sans faire la part des choses n'a donc pas grand sens, vu qu'une immense partie de nos impôts correspond à de simples transferts financiers. L'argent collecté est en réalité reversé aux contribuables - pas toujours les mêmes, certes, mais à l'échelle du pays, l'opération est globalement neutre sur le plan économique. Ces sommes profitent soit immédiatement (remboursements de soins, aides au logement, subventions aux entreprises, bouclier énergie...), soit plus tard, sous forme de retraite, d'indemnités chômage ou d'allocations d'invalidité.

En résumé, si nous payons beaucoup d'impôts et que nous recevons de moins en moins de services publics, c'est avant tout parce que l'argent collecté est parti en priorité vers les retraites et la santé, dont les besoins ont explosé alors que l'espérance de vie progressait de 15 ans depuis 1950, plutôt que vers les autres missions de l'État. Il a été décidé de limiter les hausses d'impôts, et de les utiliser pour payer plus de pensions et de soins, plutôt que de recruter davantage de professeurs ou d'infirmières.

La détérioration actuelle des services publics vient d'un manque chronique d'argent, issu de décisions d'arbitrages politiques, et non pas d'un problème de gabegie ou d'inefficacité de la fonction publique.

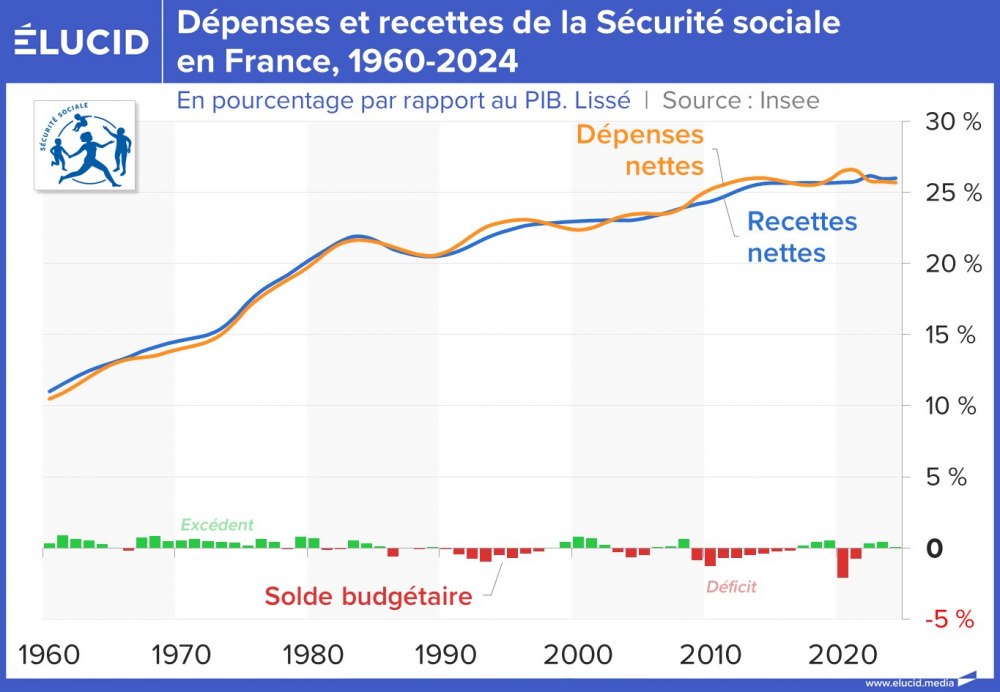

Poursuivons l'analyse au niveau des différentes administrations, en commençant par celle de la Sécurité sociale, dont les finances sont souvent présentées comme étant gérées à la légère. Au contraire, la gestion paritaire de la Sécurité sociale (assurée par les syndicats et non par l'État) a longtemps très bien maîtrisé les comptes sociaux. Ainsi, le fameux « trou de la Sécu » dont on nous rebat régulièrement les oreilles n'a jamais été qu'un petit déficit au regard des montants en jeu, bien loin des gouffres qu'on imagine. Il apparaît même presque dérisoire en comparaison des énormes déficits chroniques de l'État géré par nos chers politiciens (nous vous renvoyons vers notre article sur le déficit de l'État).

Pourtant, régulièrement, les gouvernements néolibéraux successifs et les médias dominants brandissent ce modeste déficit comme un épouvantail bien utile, qui leur permet de justifier des politiques antisociales (baisses de prestations, recul de l'âge de la retraite...), sans jamais rappeler qu'il suffirait d'augmenter légèrement les cotisations pour le résorber.

Enfin, la part des dépenses d'administration de la Sécurité sociale est inchangée depuis un demi-siècle. Sans surprise, elles ne représentent qu'une faible part des dépenses, cet organisme étant principalement une immense machine à redistribution d'argent entre citoyens.

Comme on l'a vu, les dépenses et recettes des administrations centrales et locales ont relativement peu évolué depuis 1985 : les dépenses ont un peu augmenté, et les recettes ont assez nettement diminué. Mais ceci a suffi à générer depuis lors un déficit permanent de 2 % de PIB, régulièrement aggravé par les crises économiques ; ceci explique le niveau actuel de la dette, supérieure à 110 % du PIB (nous vous renvoyons vers notre série d'articles sur la dette publique en France). Notons bien que les déficits viennent d'une baisse des recettes, pas d'une hausse des dépenses.

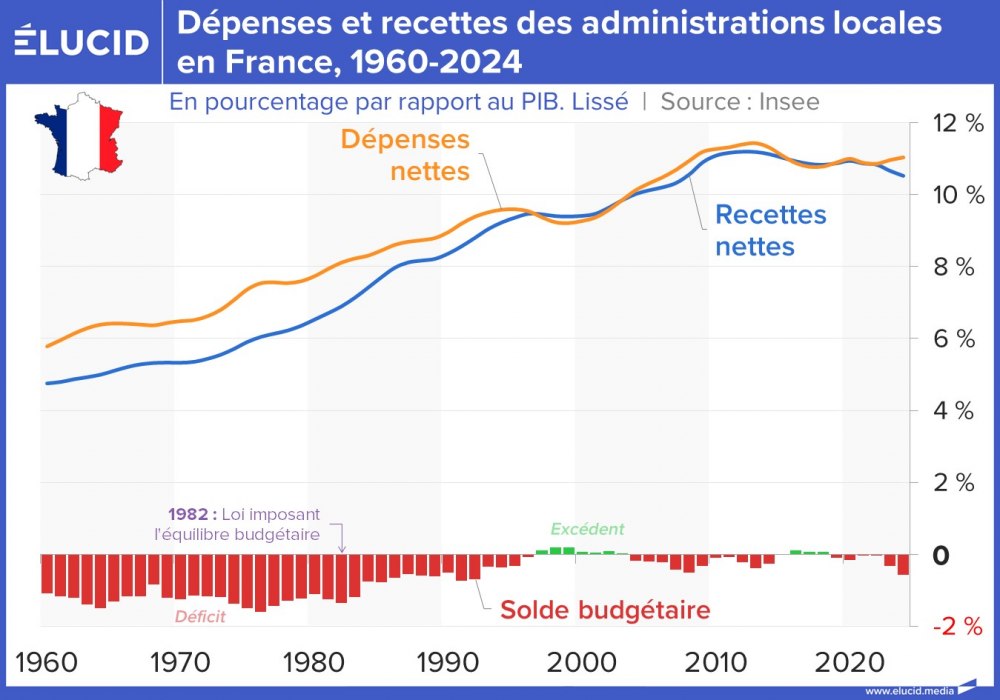

Ce constat cache cependant une évolution interne contrastée entre l'État et les collectivités territoriales. Depuis 30 ans, les collectivités locales ont nettement accru leurs dépenses, par exemple en recrutant du personnel communal pour les crèches, écoles, services sociaux de proximité... Elles ont augmenté en parallèle leurs recettes, puisque depuis 1982, elles doivent voter des budgets en équilibre.

Ces collectivités opérant peu de transferts financiers, leurs dépenses sont majoritairement des dépenses d'administration, qui ont donc fortement augmenté au fil des ans.

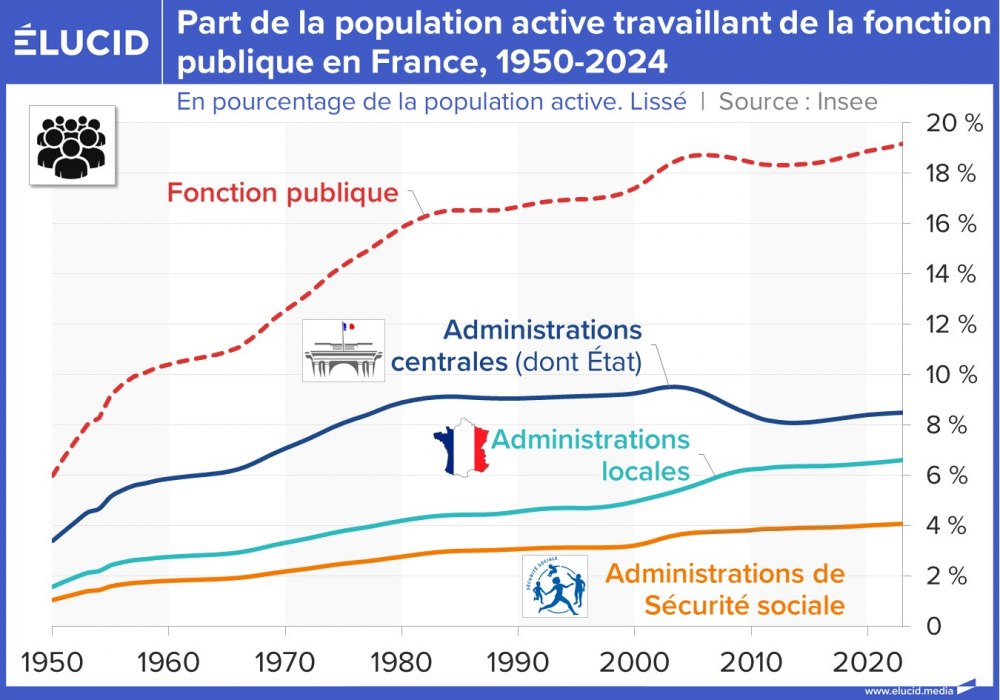

Concrètement, cela se voit dans l'évolution du nombre de fonctionnaires : la part des agents publics dans la population active n'a pratiquement jamais cessé d'augmenter. Mais depuis plus de 30 ans, cette hausse vient essentiellement des mairies, départements et régions, qui ont beaucoup recruté de personnel local. Seule une partie de ces créations de postes s'explique par des transferts de compétences de l'État vers le local ; le reste répond à des besoins nouveaux.

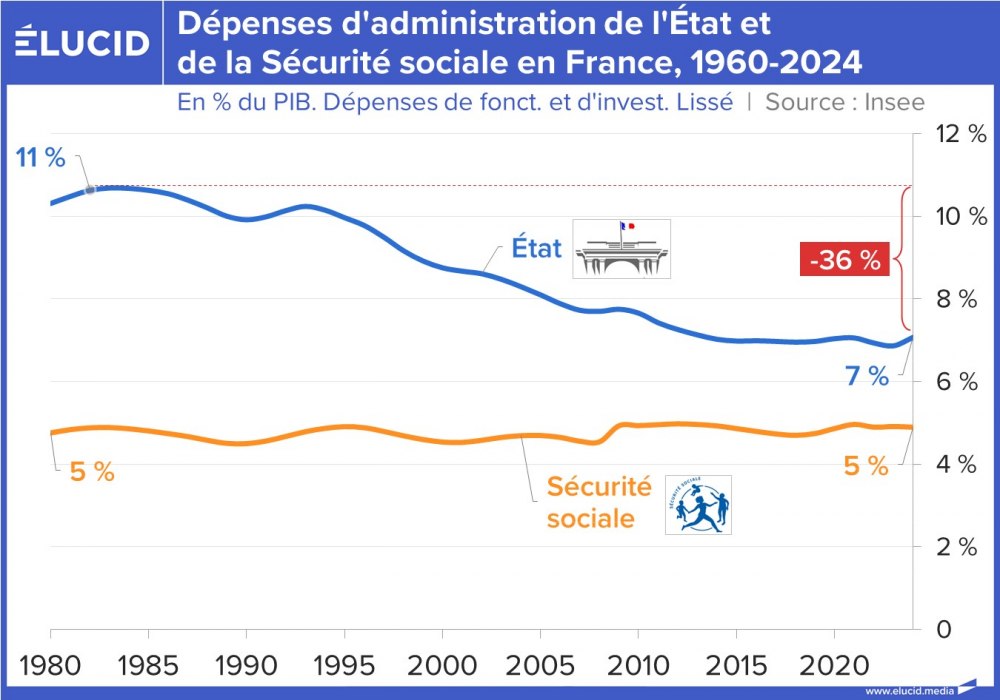

À l'inverse, la part des fonctionnaires d'État a nettement baissé depuis l'an 2000. Plus largement, c'est bien l'ensemble des dépenses de l'État qui ont nettement diminué au cours des 30 dernières années. Autrement dit, l'État a été mis à la diète depuis 30 ans, alors que la plupart des citoyens pensent exactement l'inverse !

Ce sont donc la Sécurité sociale et les collectivités locales qui ont absorbé toute la hausse des dépenses des dernières décennies - et même un peu plus, en grignotant la part de l'État.

Ainsi, en proportion du PIB, l'État a nettement réduit ses dépenses depuis une trentaine d'années. Pourtant, aucun grand média ne le souligne : les dépenses de l'État sont aujourd'hui bien plus faibles qu'en 1980. Le problème est que ses recettes ont, elles, encore davantage diminué, creusant un lourd déficit permanent.

Depuis 40 ans, les responsables politiques ont affamé l'État par pur poujadisme électoral. Cette stratégie a conduit au niveau actuel d'endettement public, qui est essentiellement dû aux déficits cumulés du seul État. La dette de l'État représente désormais 85 % de la dette publique totale.

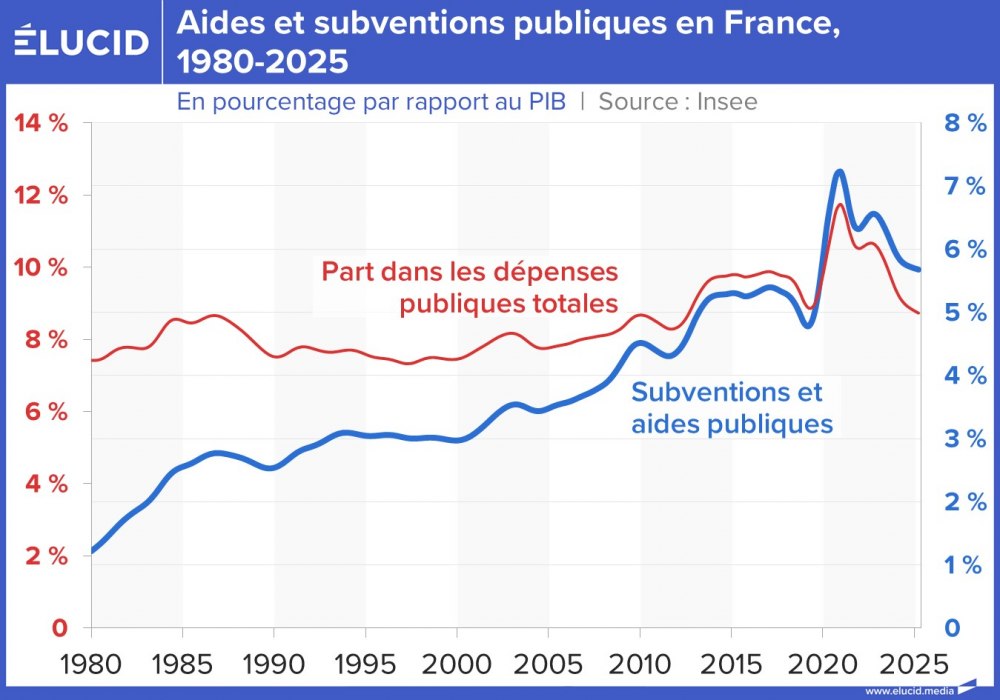

Mais il y a pire. Une part non négligeable des dépenses de l'État a été détournée des services publics. À partir des années 2000, le projet néolibéral n'a eu de cesse de s'épanouir, c'est-à-dire de mettre l'État au service des plus riches : les gouvernements successifs ont obligé l'État à multiplier les subventions et cadeaux fiscaux au secteur privé. En 2020, ces aides publiques - aux entreprises et, dans une moindre mesure, à certains ménages fortunés (via des baisses d'impôts, par exemple la diminution de l'ISF) - représentaient au minimum 120 milliards d'euros de dépenses directes, et bien plus en incluant tous les dispositifs.

Le poids des seules subventions est passé d'environ 5 % des dépenses publiques totales au début des années 2000 à 8-10 % aujourd'hui. Cela tient en partie au pillage néolibéral de l'État au profit du privé, mais c'est aussi une conséquence de l'euro : comme la monnaie unique pénalise notre industrie par des taux de change inadaptés en Europe, on subventionne nos entreprises pour éviter qu'elles ne s'effondrent face à une concurrence avantagée par cette distorsion monétaire.

L'économiste Jacques Sapir a par exemple raconté comment François Hollande et Emmanuel Macron avaient fait le choix du déficit pour prolonger l'euro.

@Cdenquete

Un petit fil sur ce sujet dont j'ai été à un très faible niveau un des acteurs. #Fil #Thread t.co- Jacques Sapir (@russeurope) September 21, 2025

Ainsi, ces dernières décennies, les gouvernements néolibéraux ont transformé l'État en pompe à finances pour les plus riches. Toujours plus de soutien public aux entreprises (sans contrepartie ni résultat probant), des baisses d'impôts sur les sociétés et sur la production sous prétexte de compétitivité européenne, des cadeaux fiscaux aux plus aisés (par exemple avec la large diminution de l'impôt sur la fortune, le fameux ISF largement supprimé après 2017)... et bien sûr, toujours plus d'intérêts versés aux rentiers de la dette publique, ces ultrariches à qui l'État emprunte pour combler ses déficits. Quand on est riche et qu'on vote Macron, on gagne à tous les coups !

Comme, dans la comptabilité publique, ces aides massives constituent des dépenses de transfert supplémentaires, et que les dépenses totales de l'État ont diminué, cela signifie donc que les gouvernements ont largement sabré dans les dépenses d'administration, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement et d'investissement (dans l'éducation, la santé, les infrastructures, etc.). Ces fortes baisses de dépenses expliquent une bonne partie de la dégradation des services publics - une dégradation qui pose tellement de problèmes actuellement et dont les effets à long terme seront ravageurs.

Le résultat ? En 40 ans, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'État ont fondu de 35 % en proportion du PIB. Pas étonnant que nos services publics soient à l'agonie !

Cette austérité déguisée a aussi contribué à l'effondrement de l'hôpital : même si les moyens alloués aux soins hospitaliers n'ont pas baissé en euros constants, ils auraient dû augmenter bien davantage pour suivre le vieillissement de la population et le progrès médical. Ne pas les ajuster, c'est les baisser « en creux ». C'est ainsi qu'on se retrouve avec un hôpital public sous-doté, où la dépense de santé par malade est manifestement insuffisante.

Conclusion

En conclusion, si nous payons « toujours plus pour avoir toujours moins », ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion, mais parce que les ressources supplémentaires ont été orientées ailleurs que vers les services publics du quotidien. Nos impôts ont d'abord servi à financer l'augmentation des retraites et des dépenses de santé dues au vieillissement, ainsi qu'à compenser les multiples cadeaux fiscaux et aides accordés par les gouvernements néolibéraux au secteur privé. Il manque donc de l'argent pour faire fonctionner correctement l'école, l'hôpital, l'université et la justice...

Qui paie le prix de ces arbitrages ? L'ensemble des citoyens, qui voient les services publics se dégrader faute d'investissements, et la collectivité, qui hérite d'une dette publique alourdie. En baissant les impôts sans réduire d'autant ses dépenses, l'État s'est mis chroniquement en déficit. Le cercle vicieux est enclenché : la détérioration des services publics sert ensuite d'argument pour justifier de nouvelles privatisations ou externalisations (soi-disant plus « efficaces ») - lesquelles coûtent souvent plus cher au final et profitent à des intérêts privés.

En fin de compte, le prétendu « gaspillage » de l'argent public cache un choix idéologique : celui de ne pas financer correctement certaines missions d'intérêt général, quitte à en dégrader la qualité, pour pouvoir afficher des impôts un peu plus bas et préserver les privilèges fiscaux de quelques-uns. Il n'y a là aucune fatalité technique ou gestionnaire : c'est une question de priorités politiques.

Pendant ce temps, ceux qui profitent du système actuel en siphonnant les caisses de l'État sont précisément ceux qui dénoncent la « dépense publique » à longueur de journée pour justifier la casse du service public. Car les plus riches profitent doublement de cette situation : non seulement ils bénéficient des baisses d'impôts, mais en parallèle, l'affaiblissement du secteur public ouvre de nouveaux marchés juteux au privé (cliniques, écoles, cabinets de conseil, etc.), ainsi que de juteuses opportunités de faire fructifier leur épargne grâce à la dette publique.

Au final, les données confirment que l'argent public ne disparaît pas dans un trou noir : il profite largement à la société (pensions, soins, aides...) et, hélas, de plus en plus à une minorité privée. La vraie gabegie, ce sont les milliards d'euros de subventions et de cadeaux fiscaux accordés chaque année sans contrepartie, et qui n'améliorent ni les services ni la prospérité commune.

Rétablir la vérité sur la dépense publique, c'est donc comprendre qu'il ne s'agit pas d'un argent dilapidé, mais d'un argent orienté en fonction de choix politiques. Dès lors, la question devient : voulons-nous consacrer nos ressources à financer un modèle social solidaire, ou à gaver ceux qui n'en ont pas besoin ? C'est un débat de société crucial, trop souvent obscurci par les clichés et les idées reçues.